再造垟山头村:一周城市生活

温州市北部的永嘉县楠溪江流域自然景观优越,山与水中散布着大量宗族村落。上世纪90年代,清华大学陈志华教授,同济大学阮仪三教授等都曾调研这些古村落并撰书,对国内乡土研究和建筑史领域产生了深远影响。而这些村落当下仍然是国内民居研究版图上的重点。

但遗产村落之外,还有其他村。

本期回顾聚焦的枫林镇垟山头村虽处楠溪江流域,但并非“遗产村落”,其空间和居住形态随着生活的变迁而持续变化,形成一种“半城市化”的状态。任教于中国美术学院建筑艺术学院的建筑师龚晨曦近年来对此有些观察和实践。

(本期主持:王越洲)

近期回顾

2024年9月6日,高铁杭温线楠溪江站正式启用,从杭州西站到楠溪江腹地枫林镇仅需1.5小时。这意味着,楠溪江不仅是温州的郊区,也将成为杭州的郊区——城乡连续体正在成型。毗邻高铁站的枫林镇几年前就开始整理其村镇的风貌和景观公共空间,旨在推动封闭的本地农业村落转变为容纳外来者进入的半文旅村落,并提升村落人居质量。

枫林镇很多村落的情况迥异于芙蓉村、埭头村等保护力度大,留存相对完整的古村。这些村落不在保护名录上,过去数十年来自发更新,持续变化,没能保留“传统全貌”,变成了与“城中村”平行的“城外村”。它们有失去特征的危机,但其肌理又仍保留着内在的细腻尺度。

另一方面,它们因青壮年人口被城市虹吸而逐渐半空心,伴随这一现象的还有公共空间系统的老化和疏于维护。但相较于遗产村落,这些村的特点是:它们更加开放地面对变化和机遇。

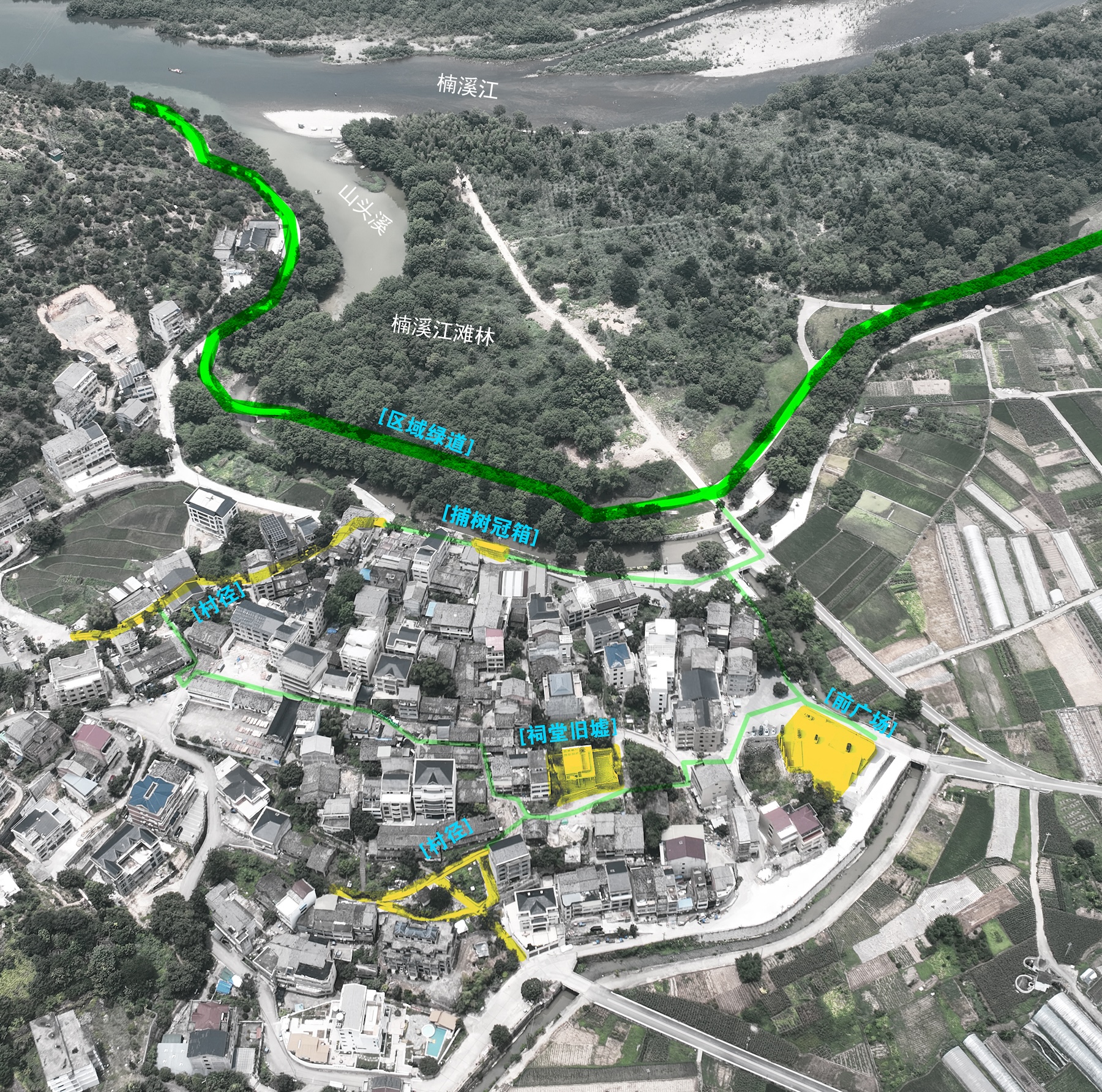

楠溪江附近的垟山头村及我们介入设计的公共空间节点

随着交通条件的变化、当代网络数字生活的成熟等原因,楠溪江流域这些传统的农业宗族村落若要存续,就必然逐步转型嵌入更大的城乡连续体。其空间更新,蕴含着传承旧价值和孕育新价值的机会。

它们不能简单采用遗产村落的发展策略——面貌变得模糊的非遗产村落去看齐遗产村落,这样必然会处于同质化竞争中的低位,也会拉低整体区域的多样性。它们也不可能进行一次性和大规模的拆迁。因此,合理有效的策略是渐次小规模,逐年累积的更新。这个过程中,当地居民和管理者掌握的空间手段非常有限,因此专业的空间认知和设计技术的介入是必要的。

中国美术学院建筑艺术系自2004年创系以来,就有村落调研的传统。在创办人王澍的“重建一种当代中国本土的建筑学”教学理念及框架中,“城乡社会学批判”是主旨之一。另一方面,国美本身也有历史绵长的“下乡”教学传统。每年各院系都有数周数次的下乡课程。

2021年,我将自己对半城市化现象的研究兴趣结合到这一框架之中,设计了“主观的图式——半城市化的村落”建筑设计教学课程。四年以来,每年十月我会带领数十名学生选择一处半城市化村落进行2周的田野调查。我们通过入户调研的方式绘制出整村的地面层平面图,了解村落的空间现状、村民的生活及邻里模式、人和自然的交互等,再思考这些村落的空间潜力——它们可能去发生什么样的功能植入、人群植入和设计动作。整个课程的周期长达一年,设计过程中我们也会不断反刍在田野调查中的所得,形成更为深入的理解。

学生入户调研2024秋(董宥含、邓铉民、陆庭辉、方紫晔等)

学生设计:在村落中植入艺术家公社(方紫晔、陈芝蓉、牟家熠)

2022年,我受枫林镇委托,为垟山头村整体景观整治做设计,主要内容是在非常有限的预算下进行选择性的道路修整和空间节点塑造。我们将它理解为去重新梳理转型村落中公共空间结构的一个契机,及今后更新过程中的第一步。这需要我们对整个村落在区域和城乡格局中正在和将要发生的变化有所把握。

垟山头全村户籍人口约1500人,常住人口在700-800人之间浮动,多为老人。该村青壮年人口大多外出经商,逢年过节才会回村。

对跨尺度的调研,既要考虑垟山头内部的状况,也考虑垟山头在区域网络中的位置,乃至它和杭州温州的关系。之后我们明确了所面临的多重任务:

其一,垟山头村可被视为一个平行于“城中村”的居住区域,它正从相对封闭的农业宗族村落逐步变成当代的“居住区”,过去数十年的自发建设让这个村子面临失去身份和特征的危机——垟山头村的日常公共空间需要重建以满足当代的需求,地方特征的塑造也会有利于村落共同体的存续,并让村落区别于城市中商品小区的居住体验,也是对当地发达的室外公共生活的回应。

垟山头发达的室外公共生活

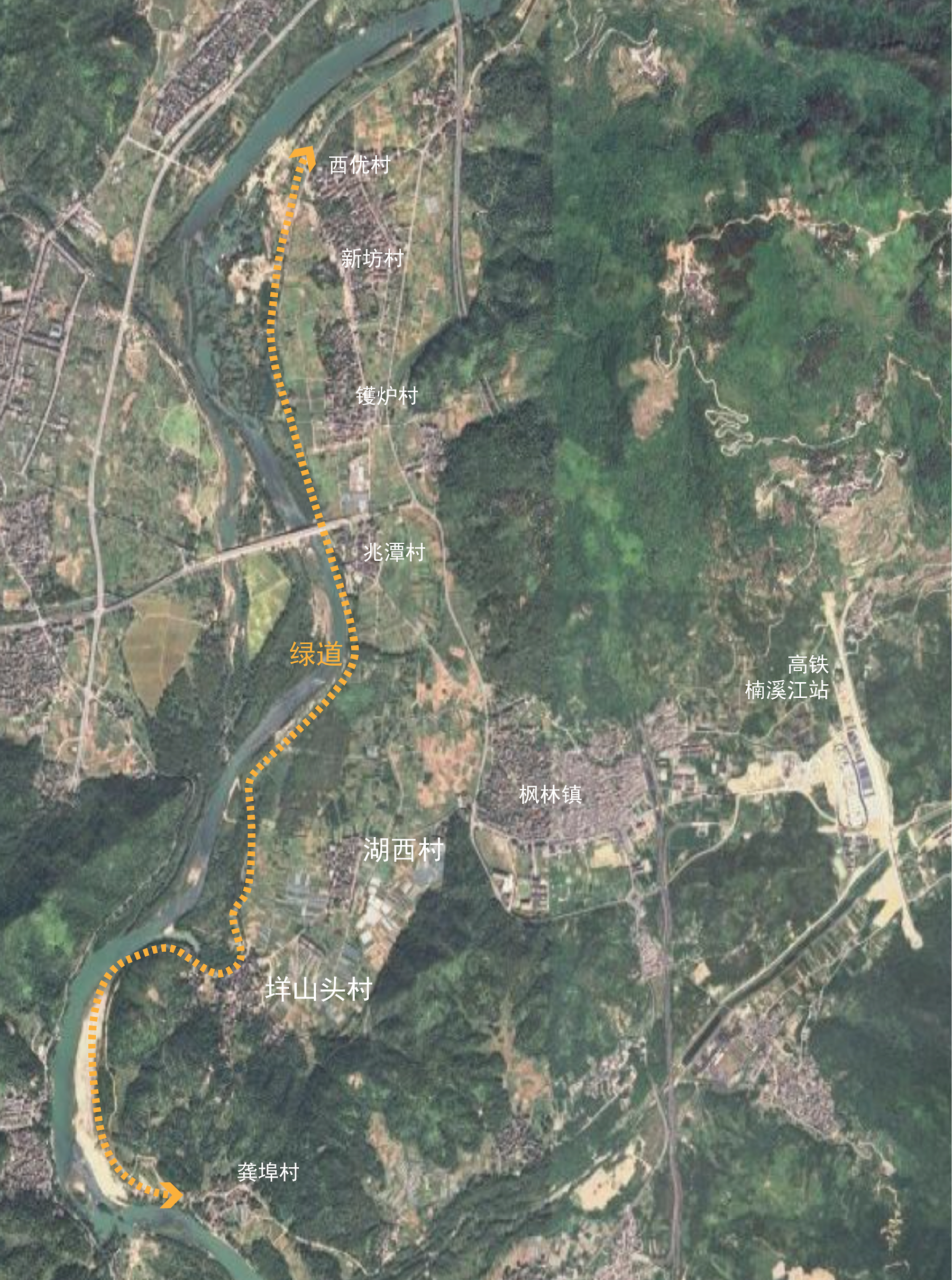

其二,楠溪江中游的大片村落,如今因交通便利已经绵延关联,可以视作一个总体区域,一些公共功能可在其中协同布置。

其三,沿楠溪江的绿道串联起若干村落,可把文旅发展的红利带给每一个村落,并提升文旅体验密度——游客不止可以体验楠溪江自然风光,也可以沿线去看每一个村的风土人情——如此产生开放性,体验性和差异性的需求,对应着村落与其邻接环境的深层联系,这也是城乡连续体中村落区别于城市小区的重要价值。

其四,时代必然产生新兴价值空间,可能在这些亟待更新的村落里实现。因此,垟山头村的公共空间既要考虑它村落内部的现状,也要考虑增长的开放性和本土生活之间的关系——村落要更舒适便利,也要能吸引年轻人和外来者,产生新的可能性。

串联若干村落的楠溪江绿道

基于以上认知,在和管理者及村民详细沟通之后,我们落实了一系列策略。这其中有村集体提出的要求,也有我们根据跨尺度研究分析提出的建议。它们被整合在一起。

作为村落入口的广场与作为村落核心部位的祠堂旧墟形成关联的空间轴线关系,勾勒出垟山头村的空间结构,建立辨识度。我们将村口大片未定义空间塑造为广场,既可以承担红白事,晾晒等日常需求,又可以作为百姓舞台服务整个枫林片区,界定村落和田野的边界。

垟山头村广场和祠堂旧墟的轴线。郭璐炜 图

婚宴前夜的村落广场。李瑞 图

在村落核心部位残余老门台后坍塌多年的祠堂旧墟处,我们用卵石重新建造了场地和围墙,并设计了一处当代的公共构架,其氛围同时继承祠堂的庄严性和废墟花园的开放性,又着意强调与日常景观的连续与融合,使老门台成为场所里唯一的主角。施工过程中,房子又融合了村民的意志进行了加建,初始设计的混凝土构筑物的框架作用也在这时显现,支持它成为一个生发性的基础设施,容纳多种使用乃至加建,成为“共建物”。

重塑空间场所的祠堂旧墟。李瑞 图

祠堂旧墟的“大架子”容纳加建和改建的可能。郭璐炜 图

祠堂旧墟容纳多种使用场景。李瑞 图

此外,我们在村落与楠溪江滩林的边界设立一处早期照相机式的装置空间,它具备“望,聚,诱”的多重功能,既属于村落又属于绿道,像微型美术馆一样剪裁、聚焦、捕捉和转换滩林树冠景观,既吸引滩林里绿道上的游客,又可作为村民三两聚坐之处,创造日常又间离的体验。

边界上既属于村落又属于绿道的“捕树冠箱”。郭璐炜 图

“捕树冠箱”剪裁,聚焦,捕捉滩林的树冠使之成为非日常的景观。郭璐炜 图

“捕树冠箱”容纳村民的活动。龚晨曦 图

我们响应村里的需求,修整了若干村路,改善了原来野草从生和动辄坍塌的村路,使用卵石以呼应楠溪江村落传统的外部特征。这样村内道路网络完整,并与旁边的区域绿道串联。

这系列的动作都根植于对村落,对村落-区域,以及对城乡关系的整体理解。村落可以避免唯传播导向的符号化浅表层操作,可以重建与环境的深层联系,可以取得文旅之“非常”与生活之“日常”的平衡。发生的大量和居民及管理者的对话,及相应对设计的调整,也加深了我们对村落的认知。我们期待着这些场所逐渐嵌入村民的日常生活,被开发出新的使用方式,乃至被改造和自发生长。

从这个设计过程我感受到,村落相关的设计不同于单体设计,它要应对的是作为活体的村落。地方性不是静态而是动态的,会随着时代演变——所以它需要长远的眼光,需要陪伴式和累积性的工作。村落逐年的建设行为,也应当在跨尺度、时代性和整体性的意识和理解之下发生——建筑学科的工具在其中有效且急需——这也是建筑师可以与当地人和管理者通力合作,沟通协调,达成共识的广阔领域。

(文/龚晨曦 地我建筑主持建筑师,任教于中国美术学院建筑艺术学院,洪堡学者,毕业于清华大学及耶鲁大学建筑学院;回顾部分图片均为作者提供)

本周主题推荐

书|《楠溪江中游古村落》

楠溪江建筑没有皖南民居的精致,没有晋中大院的豪华,也没有闽西土楼的壮观,但它们把楠溪江姑娘的清纯灵秀、老农的朴实坦诚和在乡文人的儒雅散淡融铸进去,便那么和谐宁静,潇洒自如。本书以图文随记的形式,记录了楠溪江中游的村落与建筑。

书|《楠溪江宗族村落》

本书把古村落和宗族制度、社会结构、民俗风情、地主文化联系在一起来研究,收集了大量的资料,并通过摄影图片,助读者更深入了解楠溪江蕴含的文化现象。

书|《中国乡村转型与现代化》

从理论层面,为我们如何正确认识当前阶段农民、农业、农村的一些新特点,提供了极具洞见的参考。

书|《乡土漫谈》

本书集合了作者有关乡土建筑两类具有代表性的著述,一是乡土建筑研究的论述,一是精选了序跋中的七篇。在文章里,每个读者都会感受到家园故去甚至遭受摧残的伤痛,也能体会到中国传统文化根基被点滴侵蚀的忧虑,更有一份为“为抢救传统村落‘子规夜半犹啼血,不信东风唤不回’”的决心。

活动推荐

上海·展览|乐山新日常 旧物新生展

详情请关注 未来街事微信公众号

上海·展览|赵玉《安娜与安然》

详情请关注 赵玉Pocono Zhao Yu微信公众号

上海·活动招募|宛超凡:只有摄影

详情请关注 XSPACE富士胶片影像空间微信公众号

北京·展览&对谈|往高处去——山上的祖先、技术、宇宙

详情请关注 北京德国文化中心歌德学院微信公众号

南通·展览|蓄力一纪,可以远矣

详情请关注 咑開微信公众号

杭州·展览|如果感到快乐你就跺跺脚

详情请关注 卡斯普多特微信公众号

黄岩·展览|石展:石与人类世

详情请关注 离村微信公众号

哈尔滨·分享会|内耗在“更好”中的自己

详情请关注 对角线计划Diagonal微信公众号

(如果您想联系我们,请发邮件至dongyl@thepaper.cn)