糖心啥意思:糖心vlog好看的作品-找寻张元济的第一手资料

距创作完成近40年,《张元济的生平与事业》得以以简体中文版出版,真让我感慨万千。

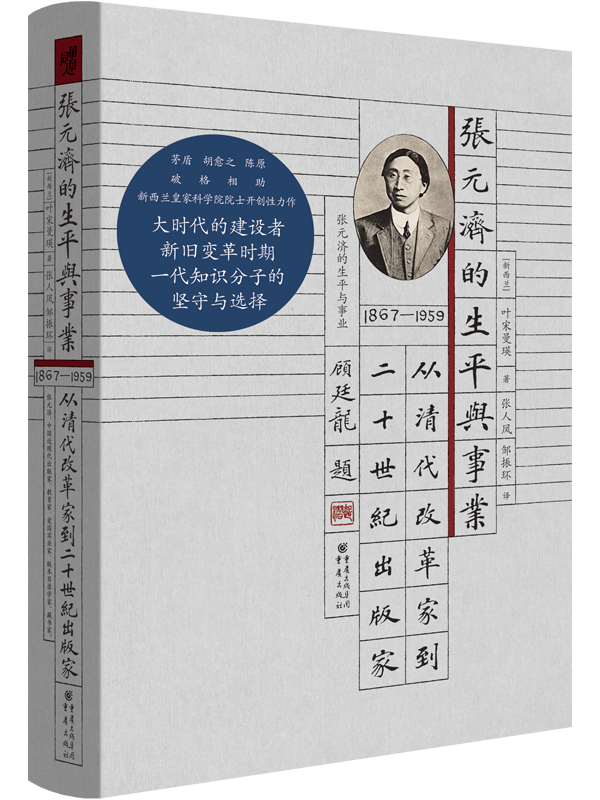

这本书原本是我在新西兰奥克兰大学的博士论文(University of Auckland,1982)。当时商务印书馆的总编辑兼总经理陈原先生很支持我的研究,他提议由商务印书馆出版成书,我真是求之不得。1985年,此书的英文版由商务印书馆出版,书名为The life and times of Zhang Yuanji(1867-1959),那个年代国内用外文出版的书籍很少,陈原先生此举可谓“破格”。幸而出版后颇有肯定和好评。多年以后(2009年)我荣幸获得新西兰皇家科学院院士资格,评审委员会主席颁发奖状和奖章时,首先提到的便是我早年在商务印书馆出版的关于张元济先生的这一本书。陈原先生与许多帮助过我研究这一课题的文坛前辈们如果泉下有知,差可告慰吧!

张元济(1867年10月25日-1959年8月14日),中国近现代出版业奠基人。这张照片拍摄于1910年赴欧时

1979年,因撰写博士论文,我决定要到中国找寻张元济的第一手资料。当时我已移居新西兰多年;我从小在香港长大、念书,从来没有机会踏足内地。在香港大学我念的是历史,主修中国近代史,对五四时期的思想变革以及文化、社会、民生的翻天覆地变迁十分好奇。我常想:处于新旧变革时期的人士,他们对前途如何取舍?自己如何定位?特别是如张元济那样的爱国知识分子,看到国家的种种危机,列强环伺,空有报国之心,应该如何选择自己的人生之路?

我个人比较喜欢探讨的一向不是“大英雄”,而是平易近人的人物。任何一个大时代,能对社会有贡献,甚至开风气之先的关键人物,一定是有理想、有抱负、肯实干,敢于把握机会,愿意创新且持之以恒的人,就像张元济那样。

刚开始研究时,我对张元济先生所知少得可怜,只知道他是商务印书馆的创办人之一,在清末民初的新旧交替时期,立志以启迪民智为终身事业。后来开始追寻史料,知道他是海盐书香世家,1892年考中进士(与梁启超、蔡元培同时代),授翰林院庶吉士,两年后,入刑部任主事,后出任总理衙门章京。戊戌变法期间还蒙当时有志维新改革、年轻而有理想的光绪皇帝单独召见。戊戌变法失败以后,慈禧太后废止了新政,变法的积极参与者都受到株连,对一介书生的张元济,倒没有太严厉的惩罚,只是下旨革职,“永不叙用”。张元济从此离开京城,不涉迹官场。

进士出身的张元济愿意投身当时在上海的小小商务印书馆,可谓眼光独到。从一个读书人转而成为一个实业家,这是多么不容易的事情啊!张氏的不摆架子、实事求是的风格,从他与排字工人出身的夏瑞芳的多年莫逆之交便可以略知一二(对此商务印书馆的馆史资料有许多详细记载)。

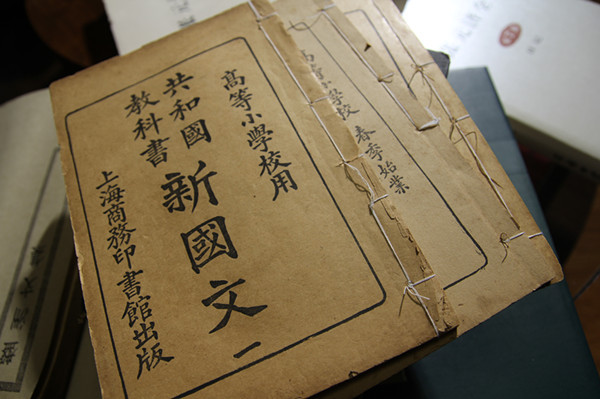

19世纪末期,中国的文化出版尚在起步、摸索前进阶段。期初张元济借重日本的先进印刷技术,也吸收日本资金,合资经营。到了1904年废除科举,全国开办新学堂,急需新式教科书。商务印书馆与日本的金港堂(当时是日本首屈一指的教育出版社)合作,引进新设备,也借重先进经验。张元济亲力亲为地参与教科书的编辑工作,一番经营下来,商务印书馆从一个小印书馆发展成中国近现代最大的出版社。到了民国时期,张氏果断收回日股,实施科学管理,商务印书馆发展成为当时中国首屈一指的民族出版企业,拥有自己的印刷厂、教育玩具厂,旗下书店遍布全国。商务印书馆发行了许多教育书籍、参考书以及与教育方法理论有关的书籍,最重要的是商务印书馆有自己的编译所,后来还建立东方图书馆,成为中国的新文化中心之一。张元济先后任编译所所长、经理,对编辑、发行、经营都是亲力亲为。

《共和国教科书》由商务印书馆首版于1912年,是当时影响最大的一套教科书

为了进一步了解张元济的生平及事业,我曾于1979年和20世纪80年代早期专程来北京和上海寻找资料,并拜访了曾与张元济共事的文坛前辈。这些往事对今天的读者而言,可能有一些参考价值。

当时中国“文化大革命”结束后不久,文化界尚未恢复元气,不少机构也是百废待兴。我远在新西兰,对当时中国的情况一概不知不懂。通过奥克兰大学以及本国大使馆申请去中国的签证,说要到北京、上海做商务印书馆的研究。几经辗转,费尽艰辛,终于得到中国大使馆回复说我可以入境,但只可以到广州——因为当时新西兰华人到中国的理由只可以是“归乡”,还问我家乡何处?家父祖籍广东中山,但我们宋家自1840年鸦片战争以来就已移居香港。大使馆工作人员说,新西兰华人早年都是从广东出去淘金的,所以我只能从广州进入中国,然后在广州等待批准,看看可否北上北京和上海。

幸运的是此前我已经写了不少信件给商务印书馆——当时商务印书馆已经搬到了北京王府井大街36号。令我喜出望外的是我的信得到了陈原先生的回复,他表示愿意帮忙。我当时怎能想到有不少文坛先辈正热心地等待“我”的出现(“我”不是指我个人,而是像我那样的年青学人,有志找寻商务印书馆历史的人),并愿意慷慨提供一切帮助,以保证前人的宝贵事迹不会被忘记。他们的热心帮助,成了我辛苦研究的最大动力。

在这里我一定要提及孙源伯伯。我联系到孙伯伯时,他在外文出版社任法文组副组长。二战时,孙伯伯曾与家父一起从桂林逃难至重庆;他们同属一个爱国团体——中华全国文艺界抗敌协会,一起担任盟军的翻译人员,家父翻译英语,孙源伯伯翻译法语。二战时期法国维希政府投降以后,戴高乐建立流亡政府,孙伯伯作为文化人和法文译者一直为戴高乐的驻华代表团奔走,并曾担任代表团新闻组中文秘书;二战结束后,孙伯伯为法国在华外交工作做出一些贡献,并于1947年获得法国文学院骑士勋章。这些渊源,我是后来才知道的。孙伯伯在出版界有不少挚友,包括商务印书馆和其他文化界的前辈。因为有他的帮忙,我得以联系到陈原先生;后来孙伯伯还带我拜访了茅盾、叶圣陶、胡愈之等曾经供职于商务印书馆的文化、出版界的泰斗。

1979年11月29日下午3点左右,我来到了北京东四汪芝麻胡同49号胡愈之先生的住所,那是一个气派非凡的四合院,当日胡愈之先生本应参加人大常委会,因咳嗽而在家休息,因此我得以有幸拜访,从胡愈老口中了解张元济先生的往事。

与胡愈老谈了约一个小时,4点30分左右,我来到了交道口南三条13号茅盾先生的家。见到茅盾先生时我很紧张;得知我来拜访,他当天特意穿了蓝色的暗花织锦长袍见我,以示隆重。进门后,我们来到后院大书房中坐下,屋内四周都是书架,大书桌上文房四宝排列。他当时在写《我走过的道路》,我记得书稿就在他的桌子上。茅盾先生很健谈,但有些中气不足,时常气喘;茅盾曾担任商务印书馆《小说月报》的编辑,他对张元济评价很高,特地找出从前他同张元济往来的书信给我看,还给我看他收藏的严复同张元济的来往书信。茅盾先生递交给我两本他的小说《子夜》(Mid Night),一本托我送给奥克兰大学图书馆,另一本赠送给我。临别我请茅盾先生在我的笔记本上签名,他先是签“沈雁冰”,签完说自己的字写得不够漂亮,然后又用他熟练的签名“茅盾”签了一次,这才满意。至今我仍留有茅盾先生签名的笔记本(同页还有胡愈之先生的签名)。同茅盾的访谈我做了录音,20世纪90年代茅盾在桐乡的纪念馆筹备开幕式的时候,到处找不到他说话的声音,孙源伯伯知道我当时曾录音就找到我,于是我把当时采访茅盾先生的录音带送给了茅盾博物馆,自己也没留个备份,至今引以为憾。

茅盾、胡愈之、叶圣陶等诸先生都是与张元济同时代的人,他们都曾在商务印书馆工作过,知道张菊老的工作态度,知道他的行事和操守。通过与他们的交流,我下笔写论文时也有了一定的信心,敢比较大胆地推论当时商务印书馆为什么会有某些出版方针,或者张元济邀请某某人士作为某某杂志的主编,是哪些长远计划的一部分。

此行还有一大收获就是在商务印书馆见到了张元济的馆事工作日记。我看到时,这叠厚厚的纸张用布包着,上面有毛笔写的“烧毁”二字。我明白这是劫后余生的珍贵文物。这些日记都是手稿,写在很薄的纸张上。按照当时的管理规定不可以影印,但可以用照相机拍摄稿件。我与丈夫夜以继日地工作,不停拍摄。那是张菊老1912年至1926年的工作日志,内容精简而有条理,分列公司、编译、职员、杂记、财政、印刷、发行、用人、应酬、分馆等项目,还记录了每日收发的信件。这份珍贵的原始史料,对了解张元济在商务印书馆的工作是最可靠、最权威的文献。1982年商务印书馆85周年在人民大会堂举办了隆重的纪念仪式,参加者都获赠《张元济日记》上下两册,大家都说这是非常珍贵的原始史料,而那时我已经看过大部分稿件了,想来真是非常幸运。

但当时的研究工作还是很困难而艰苦的。1979年至20世纪80年代初期,中国的研究条件尚未恢复,如要影印文件,就算是开架的书籍杂志,都要先申请,由图书馆工作人员进行。记得北京图书馆还在景山,房子简陋,没有暖气,读者都拿着装热水的玻璃瓶子取暖。我一般都是抄写,做笔记,冻得发抖。平日起居出行也不容易,买食物需要粮票,出入也只有很挤拥的公交车。我清楚记得那时北京的人行道旁堆满了大白菜和煤球,来往的自行车好像流水一般,连过马路也要鼓起很大的勇气。

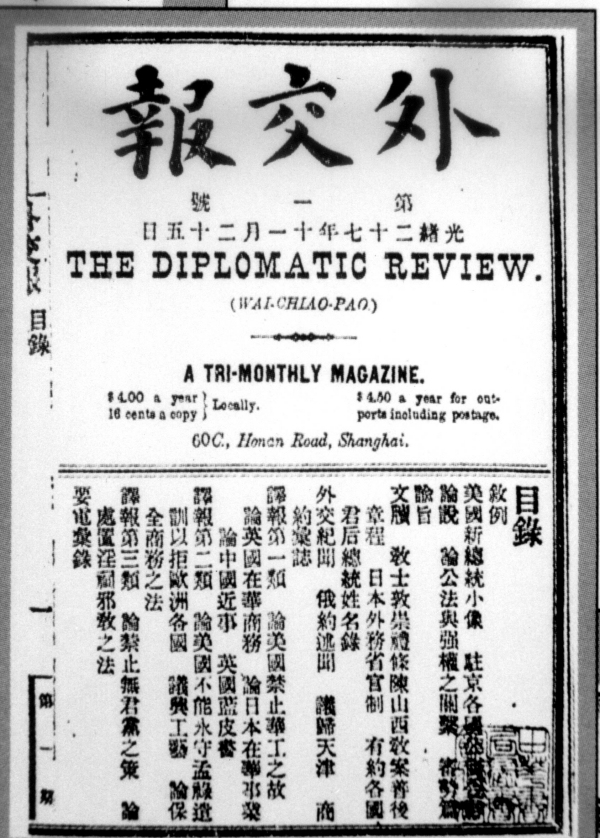

商务印书馆在晚清、民国时期出版的杂志不少,如《政法杂志》《东方杂志》《外交报》《小说月报》等,当时都是开风气之先,影响力很大。今天这些重要文献全部影印出版了,全国图书馆都备有全套,而在1979年-1983年间却是非常难找。我觉得要了解当时创刊的背景、原因、宗旨等情况一定要看看创刊缘起、首刊编者引言等,这些都要花很多时间抄录。如今想来,这些抄写工作,也有想不到的好处,就是令我对文章的论点和细节印象深刻。与今天看看文章标题,然后吩咐研究助理影印辍要,感受的深浅是完全不同的。

张元济创办的中国第一份有关外交事务的正规报刊《外交报》,图为《外交报》第一号

鼓励我的是前辈学者的热心,他们往往是破格相助。陈原先生两次安排了座谈会,为我请来了老编辑、档案馆人员,包括陈翰伯、吴泽炎、陈峰、杨德炎、沈野、季啸风等。他们耐心地为我讲述他们早年在商务印书馆的工作以及张菊生老的事迹。1979年11月28日再次座谈,出席的老人包括任永长、戴孝侯、陆廷玉、汪家熔等。通过座谈我了解到商务印书馆如何从小小印刷所发展成中国首屈一指的文化出版企业,如何网罗人才,如何制定编译和出版政策。参会的这些前辈对商务印书馆的馆史及张元济先生的事迹都是知无不言,耐心解说。我有写工作日志的习惯,每次座谈会,我都会请参加的老人家在我的日志中签名。今天再找出来,看到当时的记录,前辈们的音容笑貌,还历历在目。

除了商务印书馆旧人外,我到上海最大收获是见到了顾廷龙先生。顾廷龙当时是上海图书馆馆长,他给我看了几套很难得的手抄本,包括《涉园张氏遗文》《张菊老九十大庆全集》《汪穰卿师友手札》。研究历史事实需要证据,而顾老给我看的都是了解菊老为人操守以及世人对他评价的宝贵原始一手资料。除此之外,顾老还给我出示了许多张元济与他的好友的往来信件,例如与严复的通信,交流许多有关翻译的细节;与胡适的往来书信,涉及层面更广泛,更是重要的文献。

在上海时,我天天坐在图书馆抄张菊老的诗文、信件,不遗余力。那时候上海图书馆还在南京路,就是我们住的国际饭店对面,可以一早赶过去,工作一整天。日后我才知道,顾廷龙先生是早年合众图书馆的馆长,追随张元济多年,所以对我的研究工作鼎力相助,把最关键性的资料都提供给我。

记得我到上海图书馆的前两天,顾老坐下来看着我翻开这些手稿,我以为他有些不放心,担心我会弄坏这些珍贵文件。后来张元济之子张树年先生说,顾老是担心我这香港来的“番书女”不能读懂没有句读符号的文言文。幸好家母很注重我们的国学根底,从小有老师教我们四书、《左传》《古文评注》等,也学了一些书法入门,才可以看懂顾老给我看的重要文坛人物与张元济的往来书信,明白他们的抱负与对以后出版发展的方针、对时局的看法,等等。

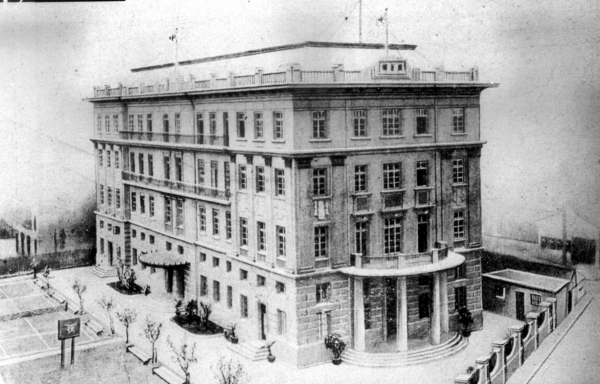

在上海我见到了张树年先生。树年先生长得像他父亲,他十分愿意提供他掌握的一切资料,对张菊老的生平、操守,更是知无不言。日后我回到新西兰,与张树年先生的往来信件不断。他抄录了许多他父亲的文章、信件,解答我许多问题。当时在海外,国内的情况经常被一些不实宣传或错误报道蒙蔽、歪曲,像张元济这些传统学者,又曾是民族资本家,在海外便被说成是斗争对象。海外有文章说张元济1949年在商务印书馆工会成立大会上中风瘫痪,此后神志不清,郁郁而终云云。当时新西兰与国内情况比较隔绝,加上海峡对岸有许多流言,积非成是,“张元济被斗争至残废”之类的不堪故事几乎成了定论。树年先生给我看了张菊老与工会领袖的来往信件,证明他们的关系一向融洽。至于说张菊老因中风后成了“废人”,树年先生让我看了不少老人家病后的文章与诗作,还有病后出版的版本目录学专著《涵芬楼烬余书录》。《涵芬楼烬余书录》介绍了东方图书馆1932年被日本人轰炸后,曾在馆中珍藏的、没有被烧毁的幸存古籍善本书,包括宋刊本93部、元刊本89部、明刊本156部、钞校本192部和稿本17部的版本源流、优劣比较和收藏情况,堪称后来版本目录领域学习者、研究者之宝鉴。张元济能在病后编著这种艰深而且需要详细考据的书籍,可见海外的流言蜚语都没有根据。

东方图书馆外貌。东方图书馆主要为涵芬楼藏书,1926年对公众开放,1932年日军轰炸上海期间被焚毁,之后张元济积极复兴东方图书馆,到1937年抗日战争全面爆发前夕,已存书籍十二万册

张元济在中风后身体没有完全康复,但是他恢复了很敏捷的思维,他的右手功能也得以复原,可以用他喜好的毛笔写下大批的书信和文章。文章内容丰富,有批评社会对底层弱者的不公平(《哀女奴》),有感叹英法两大国在苏伊士运河战争的失利(欧罗霸业行将尽、殖民片壤留余臭),这些针对时事批评的文章,可以看到张元济对当时国内与世界发展的敏感与关心。

1992年,香港商务印书馆约请了张人凤先生和邹振环博士两位联合把我的博士论文翻译成中文,以《从翰林到出版家——张元济的生平与事业》为名出版、发行。人凤先生是树年先生的儿子,邹博士在复旦大学从事文化史与出版史研究,他们二人都是翻译此书的理想人选。我很感谢香港商务印书馆对本书的排版、印刷、插图与装帧设计,编辑还在每一章节后都加了注解,这些工作都下了不少功夫。我偶然看到一篇书评,作者很推许这本书的论点和推论,特别提及研究的详尽,对历史考证的精确,称“比较难得”。记得该文提到不知作者、译者是谁,不知如何成书云云。我希望写了这“再版感言”算是对关心本书的读者,稍有交代。

距我创作、发表《张元济的生平与事业》已近四十年了,我个人最高兴的是国内对张元济的研究越来越蓬勃,国外对商务印书馆在清末民初,以至近代对中国文化发展的伟大贡献也更加了解。在这个过程中,远在新西兰的我可以参加研究,并且在起步时刻起了一些正面作用,于我而言这实在是值得纪念的事情。

叶宋曼瑛(Manying)

2024年8月

本文为《张元济的生平与事业:从清代改革家到二十世纪出版家》简体中文版序言,澎湃新闻经出版方授权刊载,标题为编者所拟。

《张元济的生平与事业:从清代改革家到二十世纪出版家》,【新西兰】叶宋曼瑛/著 张人凤、邹振环/译,重庆出版社·华章同人,2025年3月版